空き家となった認知症高齢者の自宅を、息子が売却する方法とは?

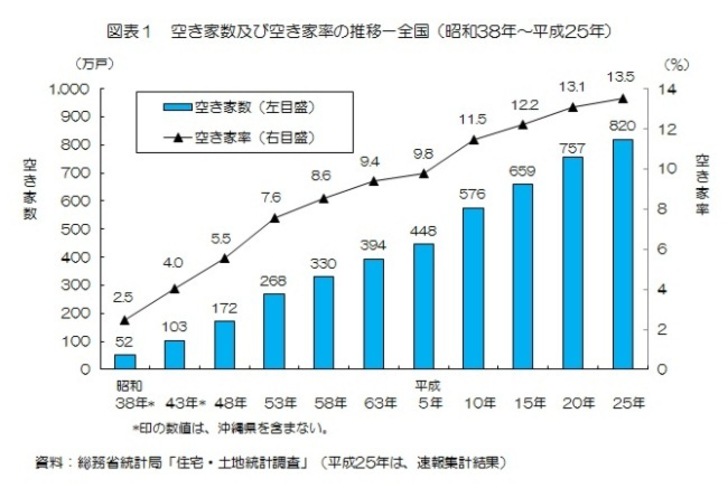

近年、空き家問題が深刻になりつつあります。

総務省統計局のデータによると、全国の空き家は増え続けており、平成25年時点で空き家数は820万戸、空き家率は13.5%となっています。

空き家となる原因はさまざまですが、今回は、親が高齢者施設へ入所したことを機に、自宅が空き家となった場合の家族信託の活用方法をご紹介します。

空き家となった実家を残しつつ、将来の売却に備えたい

高齢者施設への入所を検討している母親がいる相談者がやって来ました。

お客様

お客様現在、自宅でひとり暮らしをしている母親がいます。

最近、足腰が悪くなってきているため、そろそろ高齢者施設へ入所をしようかと考えています。

お母さんが施設に入所すると、自宅が空き家になってしまいますね。

そうなんです。

母親は、施設へ入所した後も、ひとまず自宅はそのままにしておいて、将来的に必要があれば、売却してもいいと言っています。

もし、売却するときにお母さんが認知症になってしまうと、成年後見制度を利用しなければなりません。

はい、それなんですが、成年後見制度は何かと大変だと聞いたことがあります。他に何かいい方法はないでしょうか。

もし、家族信託を利用しないと…

自宅の売却には家庭裁判所の許可も必要

相談者のケースでは、いざ自宅を売却しようとなった際、母親が認知症になっていると、母親の意思確認ができないため、売却手続きを進めることができません。

このような場合、成年後見を使うしか方法はありませんが、自宅を売却するには母親に成年後見人をつけただけでは足りず、さらに家庭裁判所の許可も得なければなりません。

そのため、成年後見の申立から、成年後見人が選任され、さらに売却許可が下りるまでには、少なくとも4~5か月程度はかかるものと思われます。

このように、成年後見を使った自宅の売却は相当の期間を必要とするので、売却のタイミングを逃してしまうおそれもあります。

また、売却の許可を得るには、自宅を売却しなければならない合理的な理由が必要となるので、そもそも裁判所の許可が下りない可能性もあります。

家庭裁判所の許可について

母親の財産として実家のほかに十分な預金があり、それで生活費等がまかなえるような場合は、裁判所の許可が下りない可能性もあります。

以上から、母親が認知症で判断能力を失ってしまうと、自宅を売却したくても売却できない状況に陥ってしまうおそれがあります。

売却ができたとしても……

もちろん、成年後見を使えば売却できることもありますが、売却できたとしても成年後見は継続するので、引き続き、成年後見人による管理が行われます。

したがって、弁護士や司法書士などの専門職が成年後見人等に選ばれていた場合、母親が亡くなるまで専門職への報酬が発生し続けることにもなります。

したがって、自宅が売却できたとしても、成年後見制度を使ったことによる新たな問題が生じる可能性があります。

家族信託でこのように解決!

自宅を息子に信託しておく!

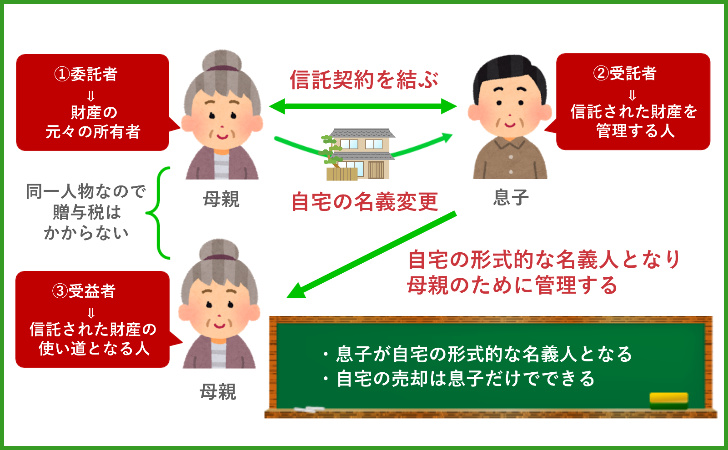

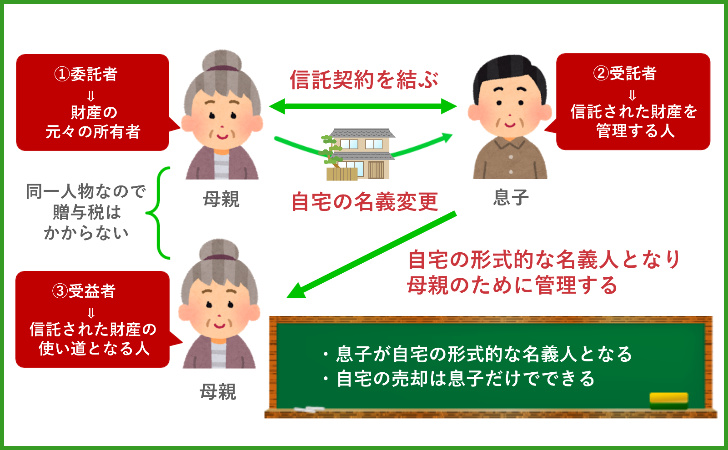

母親が元気なうちに、自宅を息子に信託しておきます。信託の当事者は、以下のようになります。

信託の当事者

- 委託者:母親(もともとの財産の所有者)

- 受託者:息子(信託された財産の管理を行う人)

- 受益者:母親(信託された財産の使い道となる人)

家族信託をすることで、自宅の名義は息子に変更されます。

ただし、当たり前のことですが、息子は自宅が自分の名義になったからといって、好き勝手にしていいわけではありません。

名義人になったのは、あくまでも管理をするための形式的なものであり、息子には自宅を母親のために管理していく義務があります。

つまり、信託をするということは、自宅の経済的価値を母親に残したまま、管理する権限だけを息子に移したと言いかえることができます。

贈与税や不動産取得税は?

外形上は息子が所有者となりますが、もともとの所有者(委託者)と実質的な所有者(受益者)が同一人物(母親)なので、税務上は所有者に変更がなかったものとみなされます。したがって、贈与税や不動産取得税は発生しません。

自宅の売却権限も与えておく

なお、信託契約では、息子に自宅の売却権限も与えておきます。

売却権限について

息子は受託者というだけで、自宅を売却できるわけではありません。売却するには、あらかじめ信託契約の中で、売却権限を持たせておくことが必要となります。

これにより、母親が認知症になった後でも、母親の意思確認をすることなく、息子だけで売却手続きを進められます。当然、成年後見を使う必要もありません。

なお、自宅の売却代金は、そのまま息子が管理していきます。つまり、信託していた財産が「不動産」から「お金」に形を変えたということになります。

したがって、今度は「お金」を信託財産として管理し、母親の施設費用などに使っていくことになります。

まとめ

家族信託を活用することにより、母親が認知症になった後でも、成年後見を使うことなく、息子だけで自宅の売却手続きを進めることができました。

成年後見を使うことでも自宅の売却は可能ですが、家族信託のほうがよりスムーズに手続きを進めることができます。

この点は、家族信託を利用することのメリットであるといえます。

ただし、家族信託を利用するには、親が元気なうちに信託契約を結ばなければなりません。

したがって、親の名義となっている不動産を売却する可能性がある場合には、できるだけ早く対策を講じておくことをおすすめいたします。